Baustellen-Blog Südschnellweg

Landwehrkreisel bis zu den Bahnbrücken vor dem Seelhorster Kreuz in Hannover

Bildrechte: NLStBV

Bildrechte: NLStBV| 09.10.2025 |

Lieber klotzen, statt kleckern

Die nächste Woche wird wieder einmal eine Herausforderung – für die Bauleute, aber auch für alle, die den Südschnellweg nutzen. Denn es steht eine ganze Reihe von Aufgaben an, die wir erledigen müssen. Das Unangenehme daran: Für die Arbeit benötigen wir die Fahrbahn. Wir müssen also leider wieder stören.

Das heißt konkret: Am Montagmorgen um 9 Uhr sperren wir den Südschnellweg für eine Woche vom Landwehrkreisel bis zum Kreuz Seelhorst. Anders als bei anderen Sperrungen, kann man dann allerdings nicht mehr von der Hildesheimer Straße aus auf den Schnellweg in Richtung Seelhorster Kreuz auffahren.

Die Sperrung wirkt sich auch auf Radlerinnen und Radler aus: Die Unterführung am Landwehrkreisel (Mühlenholzweg) ist ebenfalls dicht. An der Unterführung „An der Bauernwiese“ und an der Leinebrücke kommt man aber noch unter der Straße hindurch.

Wer uns kennt, weiß, dass wir das höchst ungern tun. Und damit wir die Störung möglichst begrenzen, haben wir uns entschlossen so viele Aufgaben wie möglich in diese Phase zu packen. Nach dem Motto: Lieber einmal richtig, als ein paar Mal nur ein bisschen. Oder: Lieber klotzen, statt kleckern.

Die Sperrung haben wir so eingeplant, dass wir noch ein bisschen Puffer haben. Deswegen nehmen wir die Strecke erst einmal bis Freitagabend in Beschlag. Aber: Wir geben alles, damit es schneller geht und hoffen, dass es keine bösen Überraschungen gibt. Denn eins ist klar: Zur Anreise zum Hannover 96-Spiel gegen Schalke wollen wir auf jeden Fall fertig sein!

Aber was machen wir eigentlich die ganze Woche lang? Kurzgefasst, wachsen wir in die Länge. Mit anderen Worten: Wir setzen wichtige Vorbereitungen um, damit wir die Sanierungsstrecke auf der gesamten Länge bearbeiten können. Im Einzelnen heißt das:

Ganz im Osten besorgen wir uns wertvolle Daten über Aufbau und Qualität des so genannten Trogbauwerks. Das ist die Unterführung des Südschnellwegs unter der Bahnstrecke hindurch. Einen Trog kann man sich vorstellen wie einen Tunnel ohne Deckel. Und da wir später auch an diesem Bauwerk arbeiten müssen, nehmen wir es in der kommenden Woche genau unter die Lupe.

Spezialisten entnehmen an vielen verschiedenen Stellen Proben aus dem Untergrund. 50 Bohrkerne sollen am Ende vorliegen. Die Arbeit erfolgt präzise und an vorher genau ausgetüftelten Punkten und braucht daher ihre Zeit. Und da anschließend dort wieder viele tausend Autos und LKW fahren werden, lassen wir die Löcher natürlich nicht offen, sondern verfüllen sie mit Gussasphalt.

Ganz im Westen bereiten wir alles dafür vor, dass der Straßendamm nach Süden hin verbreitert werden kann. Dafür entfernen wir die Schutzplanken, bauen die Lärmschutzwand ab und entfernen Bäume und Gehölze aus dem Baufeld. Die Verkehrszeichenbrücke muss ebenso weichen. Schließlich geht es demnächst ihren Fundamenten an den Kragen.

Diese Arbeit im westlichen Projektbereich könnte man vielleicht als zu früh einschätzen. Schließlich sind wir noch lange nicht dabei, die spätere Fahrbahn zu bauen. Vielmehr haben wir erst einmal einen Tunnel und (unter anderem) zwei große Brücken vor der Brust. Aber weit gefehlt! Die Arbeit am Straßendamm ist zentral für das gesamte Baustellenkonzept. Denn nur so bekommen wir das ressourcen- (und nervenschonende) Massenmanagement auf die Reihe, das wir uns ausgedacht haben.

Die Masse, das ist der Bodenaushub aus der Tunnelbaustelle. Das Management, das ist die Logistik mit Muldenkippern: Der Aushub wird aus den Tunneldocks mit den Kippern zum großen Teil an die Bereiche entlang der Trasse gebracht. Dort wird er wieder eingebaut und verbreitert so den Damm. Ressourcenschonend ist das Konzept, weil es viele, viele Fahrten mit LKW über weite Strecken spart. Nerven schont es, weil nicht noch mehr Großfahrzeuge durch Stadt und Umland fahren müssen, sondern lediglich am Südschnellweg hin- und herwuseln.

Aus unserer Bausicht gibt es also viele wichtige Gründe, warum wir in der nächsten Woche die Fahrbahn in Beschlag nehmen. Wir hoffen, dass Fahrerinnen und Fahrer das verstehen und Nachsicht mit uns üben. Und für die Zwischenzeit gilt wie immer: Wir beeilen uns. Versprochen!

| 02.10.2025 |

Mach’s noch einmal, Sam…

Vielleicht machen wir es aus Nostalgie – also wegen des wohligen Gefühls bei der Erinnerung an eine vergangene Zeit. Vor allem, wenn die Zeit von Lärm, Staub und schwerer Arbeit geprägt war und man sie längst überstanden hat. Wahrscheinlicher aber machen wir es, weil wir es von Anfang an so geplant haben: Wir knabbern jetzt den allerletzten Rest der alten Bestandsbrücke über die Hildesheimer Straße weg. Danach ist dann aber wirklich Schluss.

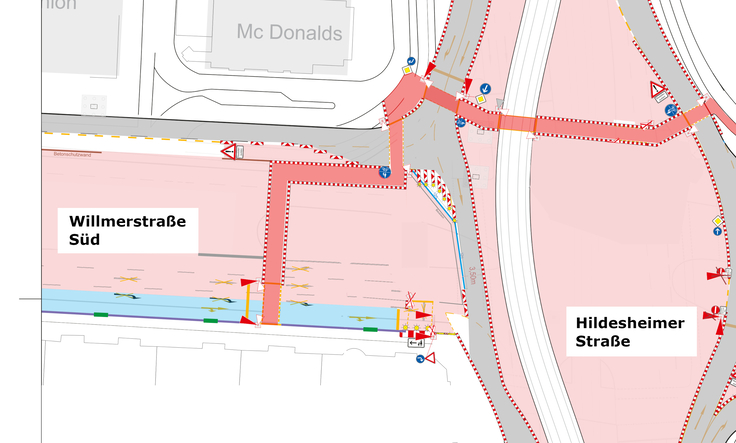

Pfeiler Nummer 9 hatte lange auf dem Fundament gestanden, um das es jetzt geht. Das Fundament schlummert noch im Boden, direkt an der Kreuzung mit der Willmerstraße. Radler und Fußgänger hätten vom Radweg aus draufspucken können, so nah liegt der Betonkörper an der Straße.

Schon in Sommer hatten wir einmal erklärt, wie wir diese Fundamente grundsätzlich in den Griff bekommen (vgl. Beitrag vom 11.07.2025, „Schatten, Licht und freie Fahrt“). Natürlich können wir sie nicht zerknabbern, wie den Oberbau der alten Brücke. Erst recht können wir sie nicht zertrümmern. Denn die Stelle unter dem Fundament müssen wir erst einmal sorgfältig auf Kampfmittel hin untersuchen. Deswegen nutzen wir die Seilsäge und zerteilen die Fundamente in handhabbare Stücke.

Für Nummer 9 müssen wir das Vorgehen etwas ändern. Überall anders hatten wir genug Platz für die so genannte geböschte Bauweise. Das heißt: Die Baugrube wird von der Geländeoberkante aus schlicht ausgegraben. Je tiefer man kommt, desto mehr verjüngt sie sich. Böschungen entstehen. Diese dürfen nicht zu steil ausfallen, sonst rutscht das Erdreich in die Tiefe. Ein mittelgroßes Loch erfordert in dieser Bauweise also einen großen Arbeitsbereich, einen Trichter.

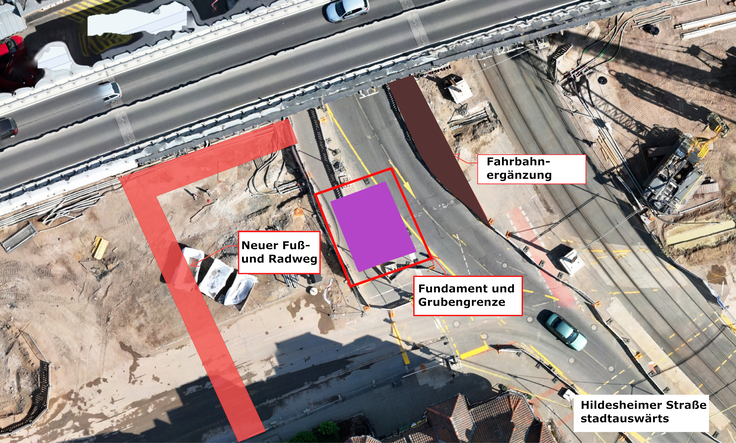

An der Kreuzung aber ist es richtig eng. Hier können wir nicht einfach ein Loch graben, sondern müssen erst einen Kasten bauen (Fachsprech: einen Verbau konstruieren). Das macht die Böschungen überflüssig, der Arbeitsbereich ist kleiner. Und mit das Wichtigste in diesem Bereich: Für den Rad- und Fußverkehr bleibt noch genügend Platz.

Für genau diese Verkehrsteilnehmer haben wir in der vergangenen Woche schon einmal eine Mini-Umleitung gebaut (vgl. Plan unten). Der Weg verspringt jetzt etwas in die Willmerstraße hinein und macht dann einen Knick zurück auf die ursprüngliche Route. Das ist vielleicht etwas hakelig, unserer Meinung nach aber besser als gar kein Weg.

Und wie das Foto unten zeigt, liegt das Fundament außerdem noch ein wenig unter der jetzigen Autofahrbahn. Deswegen verschieben wir auch die ein wenig – in diesem Fall in die Mitte der Kreuzung.

Bevor wir mit dem Grubenverbau anfangen, müssen wir erst einmal Versorgungsleitungen verorten, die im Boden liegen. Und in der Willmerstraße Süd musste der Kanalbau fertig werden. Wie immer besteht also der größte Teil der Arbeit aus der Vorbereitung. Sobald alle Leitungen identifiziert sind, graben wir die Grube und setzen die Säge an. Rund 40 Kubikmeter Beton werden dann in vier bis fünf Scheiben zerteilt. Zum letzten Mal. Dann ist die Brücke wirklich Geschichte.

| 25.09.2025 |

Backe, backe Filterkuchen

Wer vom Landwehrkreisel aus in Richtung Osten auf dem Südschnellweg fährt, hat sie am Anfang der Ersatzbrücke vielleicht schon einmal rechts im Augenwinkel gesehen: drei riesige graue Kissen. Sie ähneln den Lendenstützen, die man sich gern abends auf dem Sofa in den Rücken stopft. Allerdings sind sie 20 Meter lang, 6,5 Meter breit und in der Mitte etwa zwei Meter hoch – und leider überhaupt nicht kuschelig. Deswegen heißen sie auch nicht Kissen, sondern Geotubes. Und sie sind Teil eines ausgeklügelten Systems, um Bohrlöcher sparsam und sauber in den Untergrund zu bringen.

Der Spezialtiefbau, also das Bauen unterhalb der Geländeoberkante, ist weiterhin das bestimmende Gewerk am Südschnellweg. Was das derzeit an der Tunnelbaustelle bedeutet, hatten wir exemplarisch schon erklärt: Wir setzen 896 „Bodendübel“ an den Baugruben des westlichen Tunnelportals (Baudocks 1 und 2), um die Baugrubensohle aus Beton später sicher verankern zu können (vgl. Beitrag vom 31.07.2025, „Maximale Bodenhaftung“). Aber: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wer bohrt, muss sich um das Bohrgut kümmern – also um das, was man zutage fördert.

Zuhause würde man Handfeger und Kehrblech nehmen. Oder eine Schüppe, falls man ein Loch für einen Zaunpfosten gesetzt hat. Keine Option für die Tunnelbaustelle. Allein in den ersten beiden Baudocks rechnen wir mit rund 700 Kubikmetern Material, das per Bohrung den Boden verlässt. Das muss fachgerecht behandelt werden. Sonst blockiert es uns die gesamte Baustelle.

Wichtig zu wissen ist hier, dass wir die Löcher für die Stabanker nicht einfach trocken bohren. Die Löcher haben nur wenige Zentimeter Durchmesser, müssen aber viele Meter in die Tiefe reichen. So etwas wird mit Wasser gemacht. Deswegen heißt die Methode Spülbohrverfahren.

Und das geht so: Ein Bohrgerät treibt mit einem Meißel ein Loch in den Boden (ähnlich wie ein handelsüblicher Schlagbohrer). Der Meißel sitzt auf einem Gestänge, das aus einem inneren und äußeren Rohr besteht. Durch das innere Rohr wird Wasser in das Bohrloch gepumpt. Das Bohrgut löst sich, es entsteht Bohrschlamm. Der Schlamm wird durch den Innenraum zwischen Innen- und Außenrohr nach oben gedrückt. (Wer sich genauer mit solchen Verfahren auskennt, weiß jetzt, dass es sich um das Doppelkopfbohrverfahren handelt.)

Außer Wasser ist in dem Bohrschlamm nur das enthalten, was im Boden steckt. Zur Erinnerung: Das Bodengutachten hatte folgendes festgestellt: Auelehm, Hochflutlehm, Terrassensand und -kies, Schmelzwassersand und -kies, Beckenschluff, Beckenton, Beckensand, Geschiebemergel, Geschiebelehm und Kreideton (vgl. Beitrag vom 7.08.2025, „Linsensalat unterm Kiesteich“). Das alles – oder auch nur ein Teil davon – wird aus den Bohrlöchern gefördert.

Nun ist das Bohrgut also nicht trocken, sondern nass. Das heißt: Entweder betreibt man großen Aufwand, um den Schlamm aus dem Weg zu schaffen (zum Beispiel mit Tanklastzügen). Oder man lässt sich etwas einfallen. Wir haben uns etwas einfallen lassen.

Der Bohrschlamm wird durch Schläuche zuerst in Absetzbecken geleitet. Dort sinken sandige und körnige Anteile auf den Grund; der Schlamm enthält jetzt nur noch Feinanteile – also Lehme und Tone. Von den Absetzbecken – bei uns pragmatisch als Absetzmulden ausgeführt – geht es per Pumpe in die Geotubes. Deren Gewebe ist wasserdurchlässig. Und so kommt es, wie es kommen muss: Diese Kissen füllen sich mit dem Schlamm, dabei sickert das Wasser durch das Gewebe. Die Feinanteile bleiben zurück – der Schlamm ist entwässert.

300 Kubikmeter Bohrgut fasst ein solcher Riesensack. Wenn er voller Sediment ist, lassen wir ihn noch einige Zeit zum Trocknen liegen. Dann schneiden wir ihn auf, Bagger laden das feine Bohrgut auf LKW und ab geht’s zur Bodendeponie.

Der Schlamm trocknet in den Geotubes übrigens von außen nach innen ab. Dabei wächst nach und nach ein so genannter Filterkuchen. Klingt eigentlich ganz lecker…

Und das Wasser? Schließlich wollen wir ja nicht nur sauber, sondern auch sparsam sein. Da die Geotubes allesamt auf einer Folie liegen, läuft das gefilterte Wasser in Senken. Dort holen wir es uns wieder ab und bohren damit die nächsten Löcher. Voila.

Bildrechte: clker-free-vector-images_pixabay

Bildrechte: clker-free-vector-images_pixabay| 18.09.2025 |

Ihr Herbsthighlight: neue Baustellentouren verfügbar

Der Sommer ist vorbei, Weihnachten noch nicht in Sicht – im Moment fehlt also irgendwie ein Highlight.

Da helfen wir gerne weiter: Es gibt neue Baustellentouren. Wer möchte, verschafft sich einen ersten Überblick und/oder Update über Hannovers größte Baustelle. Natürlich wie immer mit kompetenter Führung, viel Informationen und reichlich Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Es sind wieder 60 Plätze frei, verteilt auf die folgenden drei Termine (jeweils an einem Dienstag):

- 21. Oktober

- 28. Oktober

- 4. November

Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr.

Das Treffen startet mit einer kurzen Einführung, dann beginnt der Rundgang.

Manches wird langweilig, wenn man es wiederholt. Diese Hinweise nicht. Dazu sind sie zu wichtig: Das Baufeld ist uneben, teils gibt es Furchen von den Baufahrzeugen und – wenn es geregnet hat – große Pfützen. Teils kann es verschlammt sein. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen daher leider nur die in Frage, die sich zutrauen, sich zu Fuß auf solch einem Untergrund sicher zu bewegen – und die mindestens zwölf Jahre alt sind (in Begleitung einer volljährigen Person).

Um einen Platz zu ergattern, klicken Sie auf den untenstehenden Link und buchen Sie den gewünschten Termin. Es ist nur eine Buchung möglich. Alles Weitere dann per E-Mail.

Übrigens: Die NLStBV verwendet Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich dafür, um Ihnen weitere Informationen zu der von Ihnen gebuchten Baustellenführung zu schicken oder auf unvorhergesehenen Terminänderungen hinzuweisen sowie bei Rückfragen zu Ihrer Buchung. Die E-Mail-Adresse wird ausschließlich zum Zweck der Abwicklung der Baustellenführung gespeichert und nach Ablauf des gebuchten Termins umgehend gelöscht. Die E-Mail-Adresse wird keinem Dritten zugänglich gemacht und an keinen Dritten weitergegeben.

Sollten alle Plätze vergeben sein, wird die Buchung dieser Tranche geschlossen.

https://terminplaner6.dfn.de/de/b/7d84e9a0213e503a8f1ceefa259c7ab4-1389813 (Hinweis: Wenn Sie hier klicken, verlassen Sie die Internetseite der Landesbehörde und rufen das Internetangebot des Terminplaners des „Vereins zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V.“ auf.)

Wie Sie ja vielleicht schon wissen, bieten wir Baustellentouren immer wieder einmal an. Wer also keinen Platz bekommen hat, bekommt beim nächsten Mal eine neue Chance.

| 11.09.2025 |

Loch auf, Loch zu – und noch eine Brücke

An der Hildesheimer Straße bereiten wir jetzt den nächsten spannenden Meilenstein vor: Wir bauen zur Abwechslung mal wieder eine Behelfsbrücke. Dieses Mal für die Stadtbahn.

Als wir das letzte Schlaglicht auf diesen Baustellenabschnitt geworfen hatten, wurden gerade reichlich Löcher in den Boden gebohrt (vgl. Beitrag vom 31.07.2025, „Maximale Bodenhaftung“). Mehr als 70 Stabanker (oder Zuganker) haben wir seitdem dort eingebaut. Sie werden später in etwa 11 Metern Tiefe in die Betonsohle der Baugrube einbetoniert und halten sie als Bodendübel in Position.

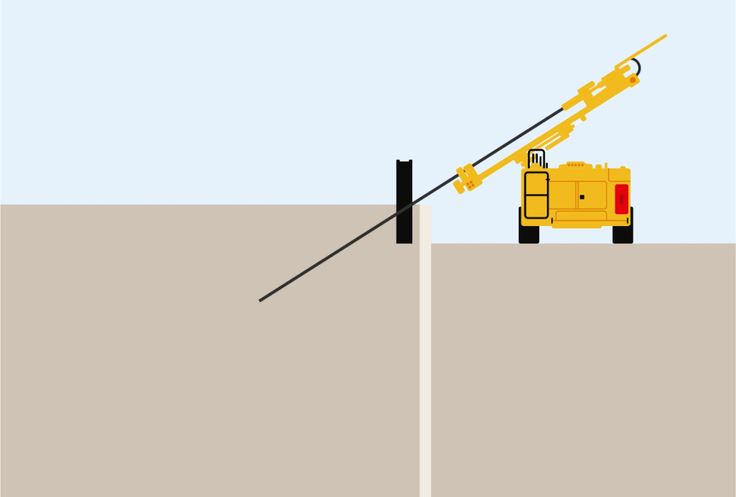

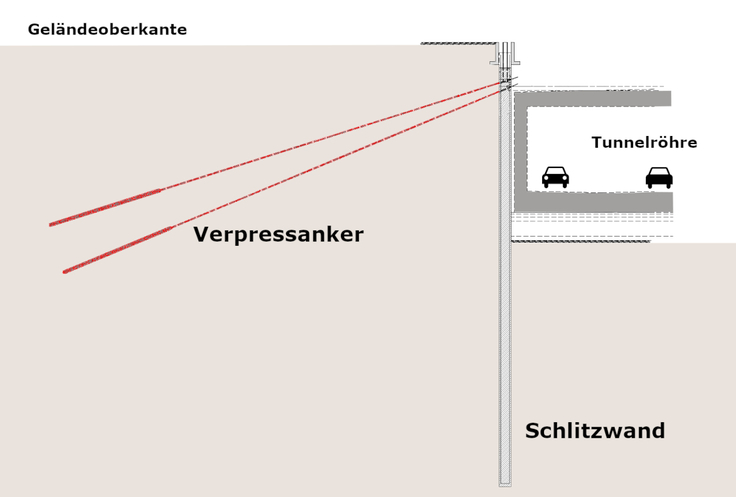

Doch so weit sind wir noch nicht. Wir können uns jetzt nicht einfach in die Tiefe durchgraben, sondern müssen wie immer ein Auge auf die Baustellensicherheit werfen. Je tiefer man gräbt, desto größer die Gefahr, dass die Baugrube zusammenstürzt. Deswegen kommen auch hier wieder riesige Dübel zum Einsatz. Dieses Mal allerdings in der (halbwegs) Horizontalen; um genau zu sein: in einem Abwärtswinkel zwischen 15 und 20 Grad.

Noch ein Punkt: Wir können nicht einfach das gesamte Baudock ausbuddeln. Schließlich liegt auf der westlichen Seite das Gleis der Stadtbahn. Und die wird dringend benötigt. Also beschränken wir uns jetzt erstmal auf die östliche Hälfte.

Insgesamt gesehen ist das Baudock bekanntlich nach Süden und Norden durch die beiden Schlitzwände begrenzt. Hinzu kommen zwei Querschotte (wenn wir sie denn dann fertig in den Boden eingebaut haben). Sie grenzen die Baugrube westlich und östlich gegen die Fahrbahn der Hildesheimer Straße ab. Alles zusammen ergibt einen Kasten.

Die östliche Hälfte des Kastens koffern wir jetzt langsam aus. Eine provisorische Mitteltrennung (Spundwand) sorgt dafür, dass der westliche Teil des Bodens an Ort und Stelle bleibt. Wie gesagt: Stadtbahngebiet!

Eine erste Schicht ist abgetragen. Und zwar genau so tief, dass wir in den Wänden Hülsen freigelegt haben, die wir beim Betonieren der Schlitzwände dort (unterirdisch) eingebaut hatten. Durchaus vorausschauend hatten wir die Hülsen in etwa zwei Metern Tiefe in der Wandkonstruktion platziert, um nicht später durch den schönen neuen Beton hindurch bohren zu müssen. Ringsum gibt es also einen Ring aus solchen Bohrdurchführungen, um die wir uns jetzt kümmern.

Immer zwei Hülsen liegen übereinander. Für das gesamte Baudock gezählt: 46 stecken in der Schlitzwand Süd, 54 in der Schlitzwand Nord, und in den seitlichen Wänden der Querschotte jeweils 24.

In der Osthälfte führt das Ankerbohrgerät jetzt den Bohrer durch jede Hülse und drillt ein Loch. Dort werden die Dübel – im Fachsprech Verpressanker – eingebaut.

Wie das geht, hatten wir vor langer, langer Zeit schon einmal grob erklärt (vgl. Beitrag vom 19.06.2023, „Verpressanker stabilisieren das Erdreich“). Unten noch einmal zur Auffrischung die Grafiken dazu: Je ein Drahtseil mit einem verdickten Kopf wird in ein Loch eingebracht, das Loch wird mit Zementsuspension gefüllt, der Kopf wird aufgespreizt (und verhakt sich somit im Untergrund). Ist der Zement ausgehärtet, wird das Seil gespannt und in der Baugrubenwand verankert. Dann sitzt der Dübel fest und sichert die Wand.

Und wenn dann alle Dübel sitzen, machen wir die Grube größtenteils wieder zu.

Aber warum das denn? Wir wollten doch einen Tunnel bauen? Und zwar durch den Döhrener Untergrund! Nicht oberirdisch.

Ganz einfach: Die Fläche brauchen wir, um dort einen mächtigen Kran aufzustellen. Denn eine der wichtigsten Voraussetzungen, um das gesamte Baudock auskoffern zu können ist, dass die Stadtbahn weiterfahren kann. Also errichten wir flugs eine Behelfsbrücke: eine Stahlkonstruktion mitsamt vormontierten Gleisen, die auf der südlichen und der nördlichen Schlitzwand aufliegt und die die Stadtbahn sicher über die Baugrube trägt.

Und damit wir uns möglichst wenig Platz über der künftigen Baugrube verbauen, führen wir die Gleisbrücke geradeaus über das Dock – nicht mehr in einer sanften Kurve, so wie im Moment. (Davon abgesehen: Die gerade Brücke ist auch einfacher und damit schneller und günstiger zu bauen.)

Sobald die Brücke liegt und die Stadtbahn ungestört ihre Touren fahren kann, haben wir freie Bahn. Zumindest fast: Erst müssen wieder einmal Leitungen umverlegt werden. Aber dann geht es in die Tiefe. Im Osten und im Westen.

Bis dahin aber gibt es noch viel zu tun – und zu erzählen.

| 04.09.2025 |

Wo ist Willi?

Während die Blogredaktion in der kurzen Sommerpause war, haben die Kolleginnen und Kollegen auf der Baustelle sich mächtig ins Zeug gelegt. Die Folge: ein eindrucksvolles Gewusel; vor allem in dem Bereich des künftigen Tunnelportals an der Schützenallee. Kaum zu glauben, aber die Bauleute gehen trotz des Gewimmels systematisch vor und treten sich nicht gegenseitig auf die Füße.

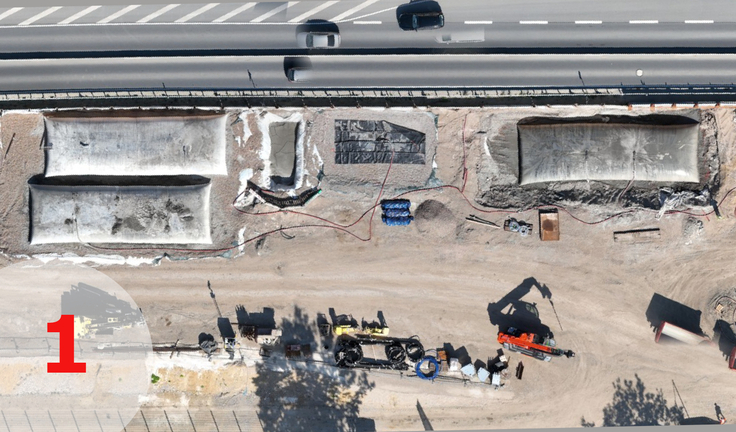

Das erste Bild zeigt, wie es an einem ganz normalen Baustellentag dort im Moment aussieht. Das zweite Bild schlüsselt das Gewusel etwas auf. Die Erläuterungen gibt’s zuunterst.

Wer die Bilder genauer anschaut, wird womöglich Willi entdecken. Willi ist unser Maskottchen, der gute Geist der Baustelle – aber auch der, der ständig Werkzeug versteckt, Trinkflaschen umstößt oder sinnfreie Arbeitsaufträge vergibt („Hol‘ mal eine Ersatzblase für die Wasserwaage.“) Im Gewimmel an der Schützenallee hält Willi sich im Moment besonders gerne auf. Vermutlich wird er aber auch später noch an der ein oder anderen Stelle auftauchen. Wir sind gespannt.

- 1a und 1b: Die Schlitzwände (Baugrubenwände) tauchen langsam aus dem Boden auf. Zum ersten Mal lässt sich klar erkennen, wie sich die Baugrube öffnet und welche Ausmaße sie annimmt.

- 2 a bis 2 d: Vier große Bohrgeräte. Sie legen die Löcher an, in die die Rückverankerung der späteren Unterwasserbetonsohle eingebaut wird (siehe auch Blogbeitrag 31.07. „Maximale Bodenhaftung“). 896 Löcher werden es in diesen ersten beiden Baudocks sein. Das heißt, es werden 896 „Bodendübel“ eingebaut, mit denen die Grubensohle an Ort und Stelle gehalten wird (vgl. Beitrag vom 31.07.2025, „Maximale Bodenhaftung“).

- 3: Sechs grüne Silos an den Baudocks 1 und 2 speichern reichlich Zement. Der Zement wird vor Ort mit Wasser zu einer Suspension gemischt, die in die Bohrlöcher gefüllt wird. Die Suspension verankert die „Bodendübel“ (Zuganker) im Boden, nachdem sie ausgehärtet ist (vgl. Beitrag vom 31.07.2025, „Maximale Bodenhaftung“).

- 4: Letzter sichtbarer Teil einer Differenzwand. Sie verläuft unterirdisch zwischen den beiden Schlitzwänden. Solche Differenzwände sind überall dort eingebaut, wo das Gefälle der Tunnelsohle so groß ist, dass der Beton beim Gießen den Berg hinabfließen könnte. Differenzwände fangen den Beton ab und halten ihn so an Ort und Stelle.

- 5: Pumpenstation der Wasserhaltung – die Pumpe hält das Grundwasser unterhalb der aktuellen Arbeitsebene, indem sie das Wasser durch die Schläuche und Rohre abtransportiert.

- 6a: Zuganker der Unterwasserbetonsohle vor dem Einbau. Die Anker sind fünf Zentimeter dick und sorgen dafür, dass die Betonsohle nicht vom Grundwasser angehoben wird.

- 6b: Fleißiger Bauarbeiter, der die Zuganker für den Einbau vorbereitet.

- 6c: Mobilkran, der den fleißigen Bauarbeiter (6c) beim Bearbeiten der Zuganker unterstützt.

- 7: Absturzsicherung – Sicherheit ist das A und O auf der Baustelle. Falls mal jemand unachtsam sein sollte, rutscht er oder sie nicht in die Baugrube.

- 8: Großer Schlitzwandgreifer mit assistierendem Kran. Der Greifer hebt die Schlitze für die südliche Baugrubenwand und die Querschotte der Baugruben aus. Im Moment ist er im Bereich der Willlmerstraße Süd aktiv. Wofür wir Querschotte brauchen, erklären wir später noch.

| 21.08.2025 |

Immer wieder freitags…

Aktionstage gibt es wie Sand am Meer. Vom Tag der Blockflöte über den Weltknuddeltag bis zum Weltlachtag. Ein Aktionstag aber fehlt in den offiziellen Listen. Und das, obwohl er jeden Freitag ansteht: der bundesdeutsche Betoniertag.

Dieser – nicht ganz ernst gemeinte – Aktionstag ist das Ergebnis normaler Bauabläufe. Denn: Auf großen Baustellen gibt es viele Dinge, die (auch) aus Beton entstehen. Bei uns sind das eine ganze Menge: Schlitzwände (mit all ihren Komponenten), Bohrpfähle, Stützwände, Brückenteile, Widerlager und viele, viele kleine Sachen.

Das alles wird meist unter der Woche vorbereitet: Löcher werden gegraben oder gebohrt, Bewehrung wird verrödelt, Schalungen werden zusammengefügt. Am Freitag ist dann (meist) alles fein. Dann kommen die Betonmischer, füllen die Formen – und der Beton hat über das Wochenende Ruhe. So wie auch wir.

Selbstredend sieht man aber auch an anderen Wochentagen Betonmischer ihre Ladung abliefern. Montags bis donnerstags sorgen sie dafür, dass es zügig vorangeht. Niemand wartet bis zum Freitag, wenn er schon früher fertig werden kann.

Was freitags aber auf jeden Fall mit dem Beton zusammen in die Schalungen fließt, ist eine große Portion Vorfreude auf das Wochenende. Deswegen fühlen sich die Freitagsbetonagen so feierlich an.

Der bundesdeutsche Betoniertag wird wohl auch künftig in den offiziellen Listen fehlen. Feiern werden wir ihn trotzdem. Jeden Freitag.

Zum Abschluss kurz in eigener Sache: Zwei Wochen lang werden wir jetzt einfach nur bauen – ohne darüber zu reden. Der Blog macht eine kurze Sommerpause. Danach geht es wie gewohnt weiter. Versprochen.

| 14.08.2025 |

Gut gebohrt ist halb gegründet

Bekanntermaßen bauen wir eine neue Brücke über den Ricklinger Kiesteich. Anders als die bestehende Brücke, wird sie den Teich weiter und (etwas) höher überspannen. Mit 240 Metern ist sie ganze 50 Meter länger – ganze drei Fußballfelder passen am Ende der Länge nach auf diese Strecke.

Sie frei schwebend zu bauen – unmöglich. Dann würde sie sich schon wegen ihres Eigengewichts in der Mitte durchbiegen. Also müssen Stützen drunter. Insgesamt werden es fünf Stück, drei davon im Wasser.

Aber auch diese Stützen brauchen einen stabilen Halt. Diesen Job übernehmen die Bohrpfähle. Sie ragen wie lange, dicke Finger oder Nägel in den Erdboden und leiten die Last der Brücke in den Untergrund ab. (Deswegen haben wir uns im vergangenen Beitrag ja auch gefreut, dass wir so festen Boden unterm Kiesteich gefunden haben – vgl. „Linsensalat unterm Kiesteich“, 07.08.2025.) Wie aber bohrt man überhaupt so ein großes, tiefes Loch?

Zuerst braucht man ordentliches Werkzeug. Das heißt: einen Spezialbagger – bei uns ist das eine 110 Tonnen schwere, sogenannte Drehbohranlage. Hinzu kommen Bohrrohre in verschiedenen Längen sowie Aufsätze, wie Bohrkronen oder Bohrschnecken. Die Rohre sind 1,18 Meter im Durchmesser (außen). Damit geben sie vor, wie breit alle anderen Werkzeuge sein dürfen.

Dann muss man wissen, wo man bohren soll. Und das nicht ungefähr, sondern sehr genau. Deswegen übernehmen Fachleute diesen Job: Vermessungsingenieure und -innen, die mit präziser Technik, Wissen und Erfahrung auch im scheinbaren Durcheinander auf der freien Fläche genau den richtigen Punkt finden. Den Mittelpunkt des künftigen Bohrpfahls.

Dann kann es eigentlich schon losgehen. Der Bagger bringt sich in Position, richtet den Mast, im Fachjargon als Mäkler bezeichnet, für das Bohrgestänge aus – und stellt fest, dass erst die Komponenten zusammengesetzt werden müssen.

Also zurückgesetzt, und erst einmal das Gerät montiert. Zuoberst sitzt der so genannte Kraftdrehkopf. Er wird an der Arbeitsplatte oder auch Schlitten genannt angesetzt, die am Mast befestigt ist. Nomen ist hier Omen: Der Kraftdrehkopf ist das Teil mit den „Mukkis“ – wenn auch nur hydraulisch übersetzt. Die eigentliche Kraft kommt natürlich aus dem Bagger. (Die Bilder unten zeigen übrigens das jeweilige Bauteil).

Daran schließt sich das Druckrohr an. Für Laien besser verständlich, wenn man es schlicht Verbindungsstück nennt. Es verbindet den Kraftprotz – Verzeihung, Kraftdrehkopf mit dem nächstfolgenden Teil, dem Bohrrohr. Ohne das Druckrohr wäre es nicht so einfach möglich, die einzelnen Bohrrohre aufeinanderzusetzen, einzudrehen und am Ende wieder aus dem Boden herauszuholen.

Die Bohrrohre bohren das Loch. Sollte man meinen. Ist aber nicht so. Das Bohrrohr wird erst einmal in den Boden gedreht. Die Bohrkrone voran, dann folgen die Verlängerungsstücke. Der Boden steckt aber immer noch im Rohr. Bohrrohre sind also die Rohre, in denen dann die Bohrung durchgeführt wird. Bei stabilem, trockenen Untergrund sind diese Bohrrohre als Hülsen nicht unbedingt nötig. Am Ricklinger Kiesteich hingegen schon. Vor allem wegen des Grundwassers, das dort nah an der Oberfläche steht.

Sind die Bohrrohre in die gewünschte Tiefe eingedreht (abgeteuft), dann wird der Boden aus dem Loch entfernt. Und das geht so: An den Kraftdrehkopf wird eine Welle (Kellystange) angebaut, an deren Ende die Bohrschnecke baumelt. Die Schnecke dreht sich im Bohrrohr in die Tiefe und zieht den Boden regelmäßig aus dem Loch, wie einen Korken. Das Video unten zeigt gegen Ende, wie das aussieht (dann aber mit einem so genannten Sandbohreimer). Dabei ist übrigens Fingerspitzengefühl an der Baggersteuerung gefragt. Wird der Pfropf zu schnell gezogen, dann gibt es Unterdruck im Rohr. Die Folge: Von unten strömt Wasser ein. (Kelly heißt die Stange übrigens wegen des gleichnamigen Verfahrens: Kellybohrverfahren - nicht wegen der musikalischen Familie.)

Dass wir im Grundwasserbereich ohnehin gewitzt vorgehen müssen sei hier nur kurz erwähnt: Dort lassen wir absichtlich Wasser im Bohrrohr stehen. Diese sogenannte Wasserauflast sorgt dafür, dass der gesättigte Boden sich nicht von unten ungefragt ins Bohrrohr drängelt.

Ist das Loch dann gebohrt und die Bohrsohle fein sauber gemacht, können Bewehrungskörbe eingelassen und der Beton gegossen werden. So weit so gut. Aber: Manche Bohrpfähle müssen an ihrem tiefen Ende einen breiteren Fuß bekommen. Zwei Meter sechzig breit soll er werden. Wie kann das klappen, wenn das Bohrrohr nur 1,18 Meter misst?

Die Lösung: mit einem Pfahlfußaufschneider. Das ist ein Werkzeug mit einer robusten Mechanik. Die Drehwelle (Kellystange) drückt dabei von oben und klappt dadurch ein paar seitliche Schneidemesser aus. Die rotieren dann im Bohrloch und schneiden einen Kegelstumpf in die Seitenwände, bis die gewünschte Breite erreicht ist.

Noch ein verwirrendes Detail zum Schluss: Es ist hier nicht etwa nur das untere Ende des Pfahls, das die ganze Last in die Tiefe leitet. Es sind auch die Seiten. Das Stichwort ist „Mantelreibung“. Ein Pfahl steht also nicht nur, sondern zum Großteil „hängt“ er im Boden. Um sich so etwas ausdenken (und berechnen) zu können, muss man wohl tatsächlich studiert haben.

| 07.08.2025 |

Linsensalat unterm Kiesteich

An der Leineflutbrücke tut sich derzeit ein ganz eigenartiges Problem auf: Eine gute Nachricht macht uns Schwierigkeiten.

Die gute Nachricht: Der Baugrund ist schön fest. Damit ist er sehr gut geeignet, die Last der neuen Brücke über den Kiesteich zu tragen.

Das Problem: Der Baugrund ist so fest, dass er sich etwas ziert, die provisorischen Bauelemente aufzunehmen – die Spundwände.

„Vor der Schüppe ist es dunkel.“ Dieser Sinnspruch aus dem Bergbau verfängt auch am Kiesteich. Man weiß nie genau, was sich im Untergrund verbirgt. Natürlich haben wir uns vorher erkundigt – mit Hilfe großer Kernbohrer. Diese Erkundungsbohrungen liegen dem geologischen Gutachten des Projekts zugrunde. Hier ein Auszug:

„Aus den durchgeführten Erkundungen ist ein Baugrundmodell aus Auffüllung bzw. bereichsweise gewachsenem Oberboden über Auelehm, Hochflutlehm, Terrassensand und -kies, Schmelzwassersand und -kies, Beckenschluff, Beckenton, Beckensand, Geschiebemergel, Geschiebelehm und Kreideton abzuleiten.“

Klingt nach einem bunten Mischmasch aus 14 verschiedenen Bodensorten. Ist es auch. Dabei sind die Sorten nicht fein säuberlich geschichtet. Vor allem in der Tiefe kann es auch durcheinander gehen: Bodenarten, die in anderem Boden eingeschlossen sind. Wie eine Pralinenfüllung, nur eben ohne Karamell. Diese Einschlüsse haben oft die Form einer Linse. Deswegen nennen Fachleute sie auch so. Und unsere Erfahrung der letzten Tage zeigt uns: Unterm Kiesteich gibt es offenbar einen ganzen Linsensalat.

Aber auch das ist kein wirkliches Problem, sondern ändert nur die Wahl des Werkzeugs. Nach wie vor bringen wir die Spundwände in den Boden. (Kurz zur Wiederholung: Im See werden drei Spundwandkästen gebaut, um Trockendocks anzulegen. Damit bekommen wir trockene und sichere Baugruben, um die Bohrpfähle und das Stützenfundament zu bauen. – vgl. Beitrag vom 06.06.2025. „Bagger ahoi“.)

Die Spundwände sollten eigentlich einvibriert werden. Das heißt, sie werden mit einer Vibro-Ramme (oder sympathischer: Vibrobär) in hohe Schwingung versetzt. Das führt dort, wo die Spundwand Bodenkontakt hat quasi zu einer Verflüssigung des Bodens. Und voilá: Die Spundwand sinkt durch das Eigengewicht hinab. Eigentlich. Denn im Grund des Kiesteichs ist rund drei Meter vor der Zieltiefe Schluss. Da mag der Bär vibrieren, wie er will.

Jetzt greifen wir auf etwas zurück, das wir ursprünglich nicht benutzen wollten: eine Hydraulikramme, also einen zu groß geratenen Hammer. Warum wir das nicht wollten? So ein Hammer macht Lärm. Und so kam es, wie es nicht kommen sollte: „pock…pock…pock…“. So tönt es dieser Tage leider durch Teile Döhrens und Ricklingens.

Aber ein Ende ist in Sicht. Zur Verstärkung haben wir einen Schwerlastkran herbeigeholt. Der assistiert jetzt vom Ufer aus dem Bagger auf dem Ponton. Der Kran hat den Bär am Haken und vibriert die Spundwände die ersten Meter in den Boden. Der Bagger setzt danach die Ramme an und bringt das Werk zuende. So bringen wir Tempo in die Sache.

Wenn die Trockendocks stehen, ist wieder Ruhe. Denn die Pfähle für die Brückenstützen werden nicht gerammt. Sie werden in aller Ruhe eingebohrt. Wie das geht, und was es damit auf sich hat, erklären wir beim nächsten Mal.

| 31.07.2025 |

Maximale Bodenhaftung

Stellen Sie sich vor, jemand baut einen Fußboden aus einem Meter dicken Beton. Dann hätte er oder sie auf jeden Fall eine stabile und massive Platte, oder? Doch was, wenn die Person nicht genug bekommt? Wenn sie den Fußboden mit dutzenden Schrauben lieber noch einmal richtig festdübelt? „Warum in aller Welt macht sie denn sowas?“ Das wäre wohl noch die höflichste Reaktion.

Wir aber würden wohl verständnisvoll nicken. Denn wir am Südschnellweg machen auch so etwas. Und das aus gutem Grund.

Um das zu verstehen, tauchen wir einmal in den Bau der Tunneldocks ein – vielmehr lassen wir den Tunnel einmal in den Untergrund eintauchen. Die Tunneleinfahrt und die Tunnelausfahrt liegen naturgemäß recht nah an dem Bereich, den man „Boden“ oder auf fachdeutsch „Geländeoberkante“ nennt. Die Strecke zwischen diesen Pforten führt leicht nach unten und etwa ab der Mitte wieder leicht bergauf. Das heißt: Die zehn Baudocks (Tunnel-Bauabschnitte) werden unterschiedlich tief gegraben. Der jeweilige Fußboden entsteht in ganz unterschiedlichen Tiefen: von nur wenigen Metern (Anfang und Ende) bis zu 20 Metern Tiefe. Die Streckenführung erinnert also ein wenig an eine leicht durchhängende Schlange.

Ein paar der Baudocks kommen mit der Grundwasserschicht unter Döhren stärker in Berührung als andere. Im Einzelnen sind das die Baudocks 1 bis 3 am westlichen Portal und die Baudocks 8 bis 10 im östlichen Tunnelbereich. In den anderen, tiefer liegenden Baudocks entsteht der Fußboden in einem Bereich, der von natürlichen Tonschichten bereits abgedichtet ist (vgl. Beitrag vom 18.07.2025, „Veronica, der Lenz ist (bald) da…“).

Grundwasser, wohlgemerkt, ist in einer Baustelle nicht trivial. Auch das hatten wir in dem Beitrag schon angedeutet. Das heißt konkret: Das Grundwasser hat die Kraft, den Fußboden anzuheben. Einen Fußboden, der im Baudock 8 rund 660 Quadratmeter groß und – wie gesagt – einen Meter dick ist. Im Boden unter Döhren ist also offenbar ganz ordentlich Auftrieb am Werk.

Deswegen dübeln wir den Fußboden fest.

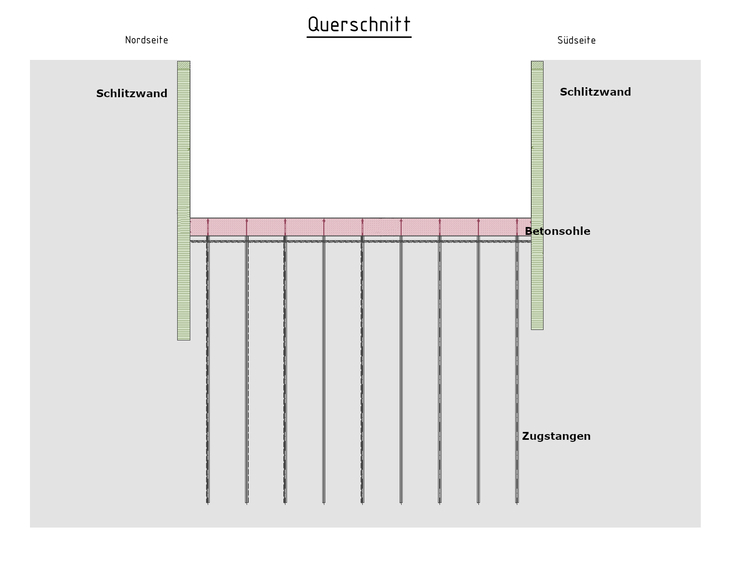

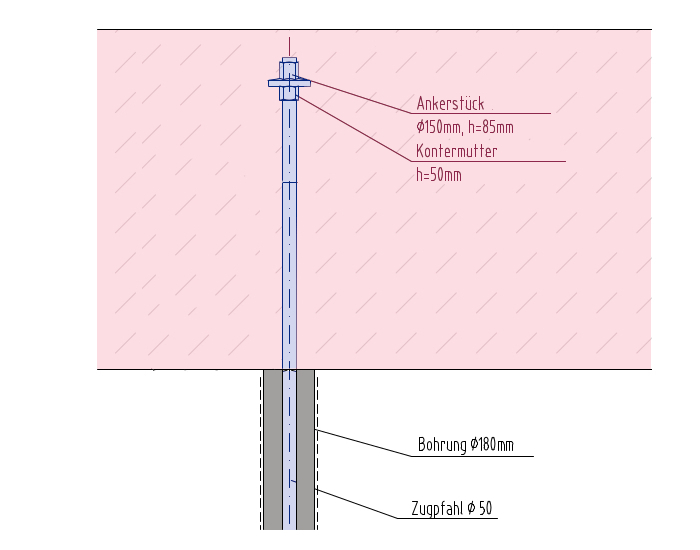

Die Arbeit hierfür hat schon begonnen. Und natürlich nutzen wir keine Dübel, sondern etwas Besseres: Fünf Zentimeter dicke Stahlstangen – so genannte Zugstangen (oder auch Zugpfähle oder Zuganker genannt). Im Baudock 8 sind diese Stangen 19 Meter lang. Und diese Stangen bauen wir jetzt ein – dort und auch schon im Baudock 1 an der Schützenallee (siehe Fotos unten).

Das Video unten gibt einen kleinen Eindruck, wie das vonstatten geht: Ein Ankerbohrgerät treibt Stück für Stück das Bohrgestänge in den Untergrund. Dabei wird ein Raster abgearbeitet, das für jedes Loch präzise Geokoordinaten vorsieht.

Jedes Bohrloch ist 18 Zentimeter im Durchmesser und reicht am Ende von der Geländeoberkante bis in gut 29 Meter Tiefe. Es ist stets so tief, dass die Zugstange – unser Dübel – ziemlich genau anderthalb Meter aus dem Boden ragt. Aber aus welchem Boden denn?

Richtig: Aus dem Boden, den wir bekommen, wenn wir uns in die passende Tiefe heruntergegraben haben. Also aus dem Boden der Baugrube, wenn sie einmal ausgehoben ist; und auf den in etwa 11 Metern Tiefe die Baugrubensohle angelegt wird. Das Schema unten gibt einen Eindruck, wie es (einschließlich Betonsohle) am Ende aussieht.

Wir bohren jetzt also reichlich Löcher – 128 Stück auf der Kreuzung Hildesheimer Straße – füllen Zementsuspension ein und lassen diese langen Stahlstangen dort hineinplumpsen. Später graben wir den Boden ab. Und wenn die Baugrube ausgehoben ist, liegt dort unten ein Feld mit anderthalb Meter langen Stoppeln – die oberen Enden unserer Zugstangen. Auf diese Stoppeln schrauben Spezialisten dann Ankerstücke (auf dem Foto unten zu sehen) und sichern diese mit Kontermuttern. Über alle sechs betroffenen Baudocks gesehen, werden es am Ende mehr als 2.000 Zugstangen sein.

Wer den Bau schon länger verfolgt, ahnt, was jetzt kommt: Dieses Stoppelfeld wird mit Beton vergossen, mit einer Schicht von einem Meter Dicke. Daraus ergibt sich an der Hildesheimer Straße eine Bodenplatte die mit 128 Stahlankern mehr als 17 Meter tief verankert ist. Die Stoppeln ragen übrigens nicht oben aus der Betonsohle heraus. Ihre Länge ist oben nur grob beschrieben und schließt die ein oder andere Toleranz mit ein. Es wird also passen.

Insgesamt 2,4 Kilometer an Zugstangen kommen für das Baudock 8 zusammen. Das sollte für die nötige Bodenhaftung reichen.

Übrigens: Weil diese Arbeit uns noch nicht kompliziert genug ist, erledigen wir sie obendrein noch unter Wasser – zumindest zum Teil. Die Ankerstücke und die Kontermuttern werden zum Beispiel von Tauchern aufgeschraubt. Das wird mit Sicherheit das erste Mal sein, dass unter der Kreuzung Taucher unterwegs sind.

Und noch ein Übrigens: Der Sommer dauert leider nicht ewig, und wir müssen vor dem Winter noch eine Menge schaffen. Deswegen drillen die Bohrgeräte derzeit rund um die Uhr. Selbstverständlich sind alle klar instruiert, in der Nacht möglichst sachte vorzugehen. Aller unnötiger Lärm soll vermieden werden! Sollten Sie in der Nähe wohnen und trotzdem gestört werden, kommen Sie auf uns zu.

Bildrechte: NLStBV

Bildrechte: NLStBV| 24.07.2025 |

Südschnellweg goes art

Seit dem Beginn der Bauarbeit hat das Südschnellwegprojekt einen Zaungast. Ungefähr alle zwei Wochen sieht man ihn an unterschiedlichen Stellen auf seinem Hocker sitzen. Ein Blatt Papier auf den Beinen, in der Hand ein Zeichenstift. Wer ist das, und was macht er da? Wir stellen ihn vor.

Burkhard Simon ist seit vielen Jahren Architekt. Er blickt also nüchtern, mit geschultem Auge auf das Baugeschehen. Gleichzeitig ist Burkhard Simon auch seit vielen Jahren Künstler. Und mit diesem, seinem kreativen Auge sieht er die Welt ganz anders.

„Wenn ich zeichne, versuche ich immer, die ganze Situation einzufangen. Es sollen Bilder mit dem ganzen Drum und Dran entstehen, wie man sie als Normalmensch sieht“, sagt Simon. Warnbaken, Baustellenzäune, Kabel, Schilder – das alles gehöre dazu. „‘Gemüse‘, das eine Baustelle ausmacht“, wie er findet.

Einmal am passenden Ort angekommen, geht es schnell. Burkhard Simon ist mit leichtem Gepäck unterwegs. Ein Camping-Dreibeinhocker, eine flache Blechdose mit zwei, drei Füllfederhaltern und ein Stoß Aquarellpapier. Keine drei Minuten, dann ist alles eingerichtet. Noch schneller geht es, bis er abgetaucht ist in seinen Zeichentunnel. Konzentriert, ruhig und doch zügig setzt er die Linien. Die Dinge scheinen sich durch ihn hindurch auf das Papier zu drängen. Aus Maschinen und Menschen werden Umrisse aus wasserfester Tinte.

In der Regel coloriert er die Zeichnungen später vor Ort, in leuchtenden Farben. So bekommen die Szenen einen ganz eigenen Charakter. Präzise konturiert und genau im Detail, gleichzeitig aber mit der nötigen Pointierung. „Die Baustelle bietet schöne Farbkontraste“, sagt Simon. Obwohl er sich erst einmal an die kräftige Colorierung gewöhnen musste. „Die Regel ist sonst: Ich arbeite Ton in Ton und halte ein Farbthema durch. Das ist am Südschnellweg ganz anders, hat aber seinen besonderen Reiz“, sagt er.

Burkhard Simons Alltag war über Jahrzehnte von technischen Zeichnungen geprägt. Zeichnen hat er von der Pike auf gelernt. Erst studierte er an der FH Hildesheim, dann folgte das Architekturstudium an der Leibniz Universität in Hannover. Nach einer Zeit in verschiedenen Architekturbüros machte er sich zusammen mit Kollegen selbstständig. „Das war 1984“, erinnert er sich. „Wir sind vorwiegend für Dorferneuerungsprojekte in vielen Kommunen unterwegs gewesen, haben geplant, beraten und gebaut.“

Doch es zog ihn zurück zum Hochbau. 1991 gründete er zusammen mit Partnerin erneut ein Büro – Architekten Küthe-Neumann + Simon. „Wir wollten mehr in die Gebäudeplanung wechseln. Meine Partnerin und Ehefrau hat Innenarchitektur und Architektur studiert. Das hat einfach gepasst“, so Simon. Die Jugendherberge Hannover an der Ihme haben sie entworfen und gebaut. Dazu kommen weitere zahlreiche Projekte, zum Beispiel im Bereich von Wohn- und Bürogebäuden, des Siedlungsbaus, der Ortmittenplanung und Platzgestaltung sowie Bauberatungen.

Nicht nur der technische Blick, auch der künstlerische Ausdruck hat ihn schon immer begleitet. „Auf unseren Baustellen habe ich selten Zeit gefunden, um Szenen so zu skizzieren“, sagt Simon. Primär war er dort als Planer und Baustellenmanager unterwegs. Und so blieb nie viel Zeit und Raum für die Kunst.

Burkhard Simon ist jetzt reduzierter beruflich aktiv, und deshalb erfüllt auch die Kunst mehr seinen Alltag. „Ich muss einfach zeichnen“, sagt Simon mit Leidenschaft. Beim Gang zum Arzt im Wartezimmer zum Beispiel. Oder beim Klassik-Open-Air im Maschpark. „Ich kann nicht einfach rumsitzen und nichts tun“, so der 74-Jährige. Wieder sind es Dinge, Menschen, Szenen, die sich durch ihn hindurch auf sein Zeichenpapier drängen.

21 Bilder und Skizzen – in großem Format und in seinem Skizzenbuch – hat er vom Südschnellweg bisher geschaffen. Einige Stunden hat er dafür am Rande des Projektes verbracht. „Mittlerweile kenne ich schon ein paar Mitarbeiter“, schildert er. „Einige kommen vorbei, wenn sie mich sehen. Dann schauen sie mir über die Schulter, und wir unterhalten uns nett.“ Ein reger Austausch entstehe. Die Anderen freuten sich über die Bilder, er selbst lerne Details über das, was er gerade zeichnet. Eine Ehrenwarnweste habe er mittlerweile auch schon. „Während ich bisher nur außerhalb des Baufeldes bleibe, wünsche ich mir manchmal, mich zum Zeichnen und Malen noch näher am Geschehen aufhalten zu können, einen Helm habe ich noch im Büro“, sagt er.

Ein Höhepunkt bisher war aus Simons Sicht der Rückbau der alten Südschnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße zu Ostern. „Den Termin habe ich mir extra in den Terminkalender eingetragen“, erinnert er sich. Damals habe er besonders deutlich erlebt, worum es …. bei der Baustelle geht: „Die Raumarchitektur verändert sich. Dort wo vorher etwas war, ist jetzt leerer Raum. Infrastruktur, die Döhren über Jahrzehnte geprägt hat, verschwindet und macht neuen Räumen Platz“, beschreibt Simon. Die Südschnellwegbaustelle habe eine ungeheure Dynamik. „Das merke ich, und das merken auch alle anderen, die hier wohnen oder vorbeikommen.“

Burkhard Simons künstlerische Sicht auf Baustellen, Menschen und die Stadt versammelt sich inzwischen in einem umfangreichen Werk. Zahlreiche Bilder gibt es, die auch regelmäßig in Ausstellungen zu sehen sind, zum Beispiel in Praxen, im Senioren-Zentrum, im Bildungsverein Hannover, oder als Leihgabe für eine ständige Ausstellung im Friederikenstift Hannover. „Dort habe ich selbst einmal gelegen. Natürlich habe ich die meiste Zeit über gezeichnet, den außergewöhnlichen Blick über die Stadtsilhouette musste ich ausnutzen“, sagt er schmunzelnd. Seine künstlerische Sicht gibt Burkhard Simon auch gern bei Workshops weiter. Anfang August zum Beispiel im Lions Malstudio Hannover, oder danach auf der Sketchcon für die Kunstfabrik Hannover.

In ein, zwei Wochen wird er wohl auch wieder am Südschnellweg zu finden sein. „Ich war vor Kurzem zum ersten Mal an den Bauflächen an den Leinebrücken. Dort gibt es jetzt auch viel zu entdecken“, sagt er. Vieles zu entdecken, und vieles, was er dann wieder von seinem Dreibeinhocker aus auf Bütten bringen wird.

| 18.07.2025 |

Veronica, der Lenz ist (bald) da…

Die Comedian Harmonists freuen sich mit diesem Gassenhauer über den Frühling. Auch wir schauen dem Frühlingserwachen schon freudig entgegen. Denn dann wird auch auf der Baustelle gelenzt.

Lenzen kommt (unter anderem) aus dem Bergbau. Und Bergbau ist im weitesten Sinne das, was wir an der Tunnelbaustelle bald beginnen. Noch einmal kurz zur Wiederholung: Der Tunnel wird in zehn Abschnitten entstehen, so genannten Baudocks. Die Schlitzwand unter der Ersatzbrücke und die Schlitzwand Süd bilden die Seitenwände dieser riesigen Gruben. Die einzelnen Docks werden mit Querschotten voneinander abgegrenzt. Nun laufen große Löcher gern mit Wasser voll. Das Wasser kommt nicht nur von oben, nennen wir es Regen, sondern auch von unten, aus dem Grundwasser.

Mit Regenwasser kommen wir schon irgendwie zurecht. Grundwasser in der Baustelle ist aber nicht trivial. Darum müssen wir uns kümmern. Deswegen haben wir zwei Verfahren ausgewählt, die perfekt zum Südschnellweg passen. Das erste ist recht einfach: In den tiefer liegenden Baudocks reichen die Schlitzwände so weit in den Untergrund, dass sie in die natürlichen Tonschichten einbinden. Ton ist wasserundurchlässig – fertig ist die wasserdichte Sohle (oder einfacher: Fußboden).

Nicht alle Docks werden aber so tief gegraben. Ihr Fußboden entsteht mitten im Grundwasserbereich. Also müssen wir ihn so bauen, dass er wasserdicht ist und das Baudock trocken (und stabil) hält. Paradox erscheint, dass wir diesen Fußboden dann bauen, wenn Wasser im Dock steht. Die Sohle wird also unter Wasser betoniert. Klingt spannend? Ist es auch. Deswegen erklären wir das später noch genau, wenn es soweit ist. Nur soviel kurz vorab: Diese Abdichtung nach unten hat zur Folge, dass wir grundwasserschonend bauen. Denn wäre die Grube unten offen, müsste das Grundwasser in halb Döhren abgesenkt werden. So aber bleibt das Wasser rundherum im Untergrund erhalten und nimmt weiter seinen natürlichen Weg.

Soweit, so gut. Das Dock ist dicht, die Sohle ist fertig. Jetzt wird gelenzt. Das heißt: Das im Baudock einmalig eingeschlossene Wasser wird abgepumpt. Ein Trockendock für den späteren Tunnelkörper entsteht. Wasser kommt ab jetzt nur noch von oben.

Doch wohin mit dem Grubenwasser? Die Kanäle in Hannovers Untergrund sind dafür der falsche Platz. Deswegen bauen wir jetzt Rohrleitungen. Einmal entlang der Baustelle, entlang des Pänner-Schuster-Weges und bis zur Leine. Erst werden wir das Wasser testen. Und wenn es sauber ist, dann kommt es in den Fluss. Das heißt: An der Hildesheimer Straße kommt das Kommando: „Baudock lenzen!“. Und die Antwort an der Leinebrücke heißt dann (wenn auch sehr leise): „Wasser Marsch!“

Ein Teil der Rohrleitungen liegt bereits, wie das Foto unten zeigt. Einen anderen Teil müssen wir noch bauen. Da die Leitungen auch über die Schützenallee und entlang der Willmerstraße Nord geführt werden, könnte es dort in der kommenden Woche übrigens in zwei Nächten zu Verkehrseinschränkungen kommen. Einzelheiten gibt es in unserer Pressemitteilung. Die Störungen dauern aber nur kurz, dann wird die Straße jeweils sofort wieder freigegeben.

Bis es soweit ist, werden wir natürlich nicht (fau-)lenzen, sondern weiterbauen. Was genau, lesen Sie hier ab nächster Woche wieder.

| 11.07.2025 |

Schatten, Licht und freie Fahrt

Wenn etwas in den Hitzetagen der vergangenen Woche wichtig war, dann war es Schatten. Die Sonne brannte, die Wasserflaschen kreisten, außerhalb klimatisierter Fahrerkabinen ging es nur schleppend voran. Dabei haben wir ja reichlich Schatten auf der Baustelle. Nur leider an der völlig falschen Stelle.

Um das zu verstehen, ein kurzer Blick zurück. Die große Südschnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße ist bekanntlich Geschichte. Zerlegt in Kieselgröße ruht sie auf der Lagerfläche Wilksheide und harrt einer neuen Verwendung als Baustraße, Anschüttung oder Zuschlagstoff. Das Foto unten gibt einen Eindruck: Mount Wilksheide 2.0! (vgl. Beitrag vom 12.03.2025, „Haufenlogistik vom feinsten“)

Was von der Brücke aber geblieben ist, liegt zum Teil noch in der Tiefe: die Fundamente der Brückenpfeiler. Und das sind echte Kaventsmänner. Knapp 8 Meter lang und 5 Meter breit, ragen sie rund 2 Meter in die Tiefe. Um die großen Kräfte von der Brücke auch zuverlässig in den Untergrund leiten zu können, sind sie natürlich aus bestem Stahlbeton. Sie wiegen zwischen rund 43 und bis zu 188 Tonnen, zusammen bringen sie knapp 780 Tonnen auf die Waage.

Größe hat uns noch nie wirklich beeindruckt. Großes Werkstück – großes Werkzeug. Nach dieser Regel bekommt man so etwas eigentlich gut gewuppt. Das Perfide an den Fundamenten aber ist: Niemand weiß was darunter liegt.

Das könnte uns egal sein, wenn wir ausschließen können, dass dort Weltkriegsbomben schlummern. Können wir aber nicht. Und deswegen lassen wir das mit dem Hydraulikhammer lieber sein.

Das Motto hier ist also: nicht trümmern, sondern tranchieren. Dabei kommt ein Werkzeug zum Einsatz, das ganz einfach gestrickt ist – eine Seilsäge. Das Prinzip: Ein Motor treibt eine sehr widerständige Schlaufe an, die sich durch das Werkstück schneidet. Konkret handelt es sich um ein Stahlseil mit vielen „Knubbeln“ aus extrahartem oder diamantbesetztem Stahl – ähnlich einer Perlenkette. Das Seil läuft kontinuierlich um das Fundament, bis eine Scheibe abgetrennt ist. Die Fotos unten geben einen Eindruck. Anschließend werden die Scheiben ausgehoben und in kleine Teile zerlegt, die gut abtransportiert werden können.

Diese Arbeit ist fast geschafft. Derzeit arbeiten wir an den letzten beiden Fundamenten, und dann bleibt nur noch ein Problem zurück: Direkt an der Kreuzung an der Hildesheimer Straße ragt noch ein Pfeilerrest auf einem Fundament in die Höhe. Da wir nicht planen, ein Brückendenkmal stehen zu lassen, muss auch das noch weg. Leider aber liegt der Fuß- und Radweg direkt daneben. Arbeitsraum ist wieder einmal knapp. Wie immer an der Südschnellwegbaustelle. Das heißt also: Es wird eine kleine Spezialoperation geben. Dazu aber später mehr.

Bei der Gelegenheit eine wichtige Sache: Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Baustellennachbarn bedanken! Für Ihre Geduld und Ihr Durchhaltevermögen. Nicht nur der spektakuläre Abbruch der Brücke, auch die letzten Schritte haben noch einmal richtig Lärm gemacht. Das hat bestimmt eine Menge Nerven gekostet.

Und was hat das alles mit Schatten zu tun? Blog-Erfahrene ahnen es: Wer nach Blindgängern sucht, setzt eigentlich Detektoren ein, die elektromagnetische Resonanzen messen. Der Boden wird quasi magnetisch ausgeleuchtet (vgl. Beitrag vom 8.05.2025, „Der spannende letzte Meter“). Das ist bei den Fundamenten jedoch nicht möglich. Es steckt schlicht zuviel Stahl im Beton. Elektromagnetisch betrachtet, sind die Blöcke riesige Schatten. Erst wenn die weggeräumt sind, können wir darunter weitersuchen. Und wie so häufig hoffentlich nichts finden.

Wo Schatten ist, ist auch Licht. Deswegen zum Abschluss noch ein Lichtblick zum Wochenende: Die Reparatur der Südschnellwegfahrbahn hat ausnehmend gut geklappt. Die Witterung war optimal – ganz anders als in der vergangenen Woche. Böse Überraschungen oder irgendetwas, das die Kolleginnen und Kollegen vor Ort gebremst hätte, gab es nicht. Die Fotos unten geben einen kleinen Eindruck.

Das heißt: Die Fahrbahn ist wiederhergestellt, wir können schon heute, Freitag, die Strecke wieder freigeben. Im Einzelnen:

- Seit 9 Uhr ist die Fahrbahn vom Seelhorster Kreuz in Richtung Landwehrkreisel wieder frei.

- Ab 13 Uhr ist dann die Fahrbahn vom Landwehrkreisel in Richtung Seelhorster an der Reihe.

Die Freigabe erfolgt abschnittsweise, weil am Vormittag auf der einen Streckenhälfte noch gearbeitet wird.

| 02.07.2025 |

Ganz schönes Gerödel

Der Anfang vom Ende ist erreicht. Die ehemaligen Straßenböschungen an der Südseite der Strecke sind umgearbeitet, jetzt ist Platz für das erste Teilbauwerk der neuen Leineflutbrücke (vgl. erstes Bild unten). Der braune Streifen Erdreich führt bis zum Ende der neuen Brücke. Oder zum Anfang – je, nachdem, von wo man kommt. Jedenfalls ist dort jetzt erlebbar, was auf den Plänen schon lange klar ist. Die neue Brücke wird 50 Meter länger. Das ist ein ganz schönes Stück. Vom Ende her betrachtet – und vom Anfang.

Dass auch beim Arbeitsablauf ein Ende immer auch ein Anfang ist, zeigt sich dort ebenfalls. Kaum ist das Erdreich weggeschafft, liegen dort die Bauteile für den nächsten Schritt. Meterweise Großgestänge, um damit die Bohrpfähle in die Tiefe zu treiben.

Sogar der übernächste Schritt ist schon vorbereitet: Auch die langen, schmalen Körbe aus Bewehrungsstahl sind schon vor Ort (für Lebensältere: Körbe aus Moniereisen). Bereit um in die Löcher versenkt zu werden, den Beton flexibel und belastbar zu machen und am Ende als Fundament zu dienen. Die Körbe bestehen aus unterschiedlichen Bewehrungsstäben die fertig gebogen, ge- und verflochten und verrödelt sind. Rödeln ist in der Tat ein Fachterminus von dem alle wissen was er bedeutet, aber keiner genau weiß wo er herkommt. Wer aber schon mal mit Betonbau zu tun hatte kennt das: Um die Stäbe lagesicher zusammenzufügen, muss man ganz schön rödeln.

Wer hier gerade den Überblick verliert, was es mit Brücken-Teilbauwerken und dem großen Ganzen auf sich hat, schaut einfach in den Eintrag vom 19.06.2025 („Noch ganz schön weit weg“). Und wer sich immer schon einmal gefragt hat, wie man eigentlich ein so dickes und tiefes Loch für ein Punktfundament (Bohrpfahl) bohrt, kann sich auf einen der nächsten Beiträge freuen.

Unterdessen geht es auch im Kiesteich selbst voran (vgl. Bilder unten). Unsere Südschnellwegseeleute sind fleißig dabei, kleine trockene Zonen mitten im Wasser anzulegen. Wie das genau funktioniert, hatten wir am 06.06. erklärt („Bagger ahoi“). Deswegen hier nur kurz wiederholt: Ein Bagger mit langem Ausleger (Teleskop) treibt mit seinem speziellen Anbaugerät Elemente von Spundwänden in den Seeboden. So entstehen nach und nach drei wasserdichte Kästen. In den Kästen, also im Trockenen, bauen wir dann die Brückenpfeiler.

Die Spundwandelemente werden an ihren Verbindungsstellen übrigens nicht weiterbearbeitet – das heißt geschweißt, verschraubt oder gar abgedichtet. Warum sie trotzdem kein Wasser durchlassen, zeigt die Detailaufnahme unten. Der Trick: Die Teile sind geschickt verzahnt. Im Fachsprech heißt das Spundwandschloss. Durch das Schloss werden die Elemente nicht nur kraftschlüssig verbunden, sondern auch wasserdicht – eben – abgeschlossen. So spart man mit einfachen Mitteln viel Zeit und Geld.

Ein Ende ist übrigens auch für einen ganz speziellen Bereich in Sicht: Ein Teil des Fahrbahnbelags auf der Südschnellwegtrasse, die noch unter Verkehr ist. Mehrere zehntausend Fahrzeuge rollen über diese beiden Fahrbahnen. Jeden Tag, und das seit rund 440 Tagen (Stand heute). Ganz schön viel Last auf einer ganz schön kleinen Fläche. Deswegen eilen wir der Strecke zu Hilfe und setzen sie an einigen Stellen instand. Schließlich müssen wir sie noch weiter nutzen.

Ein kurzer Rückblick für den Hintergrund: Wer den Südschnellweg häufig nutzt (und den Blog schon länger verfolgt), erinnert sich vielleicht noch daran. Im April 2024 haben wir die aktuelle Verkehrsführung eingerichtet. Dabei gab es die böse Überraschung, dass unter den alten Betonschutzwänden in der Fahrbahnmitte der Asphalt teils zerstört war (vgl. Eintrag 17.04.2024). Wir mussten die Sperrung verlängern und die Stellen asphaltieren. Das Ergebnis sind Nähte, die leider in der LKW-Rollspur liegen. Die hohen Lasten machen die Nähte mürbe, deswegen müssen wir sie ertüchtigen.

Verkehr und Baumaschinen - beides passt leider nicht auf die Straße. Schutzplanken müssen abgebaut oder verschoben werden. Deswegen müssen wir wieder einmal stören. Zwar haben wir währenddessen Schulferien, und nicht alle müssen ihre Pendelstrecke fahren. Trotzdem aber möchten wir uns jetzt schon einmal für die Störung entschuldigen.

Die Details: Für eine Woche müssen wir die Route aus dem Verkehr ziehen. Beginn der Südschnellwegsperrung ist am Montagmorgen, 7. Juli, um 5 Uhr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Landwehrkreisel und dem Ende der Behelfsbrücke in Richtung Seelhorster Kreuz. Von der Hildesheimer Straße aus kann man aber weiterhin auf den Südschnellweg auffahren – allerdings nur in Richtung Seelhorster Kreuz.

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Montag, 14. Juli, um 5 Uhr. Sollte die Arbeit früher abgeschlossen sein, geben wir die Strecke umgehend wieder frei. Versprochen.

Artikel-Informationen

erstellt am:

23.07.2025

zuletzt aktualisiert am:

09.10.2025

Ansprechpartner/in:

Andreas Moseke

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Öffentlichkeitsarbeit

Göttinger Chaussee 76 A

30453 Hannover